|

|

|

Histoire de la Guinée-Bissau

|

Empire du Ghana du XIe au XIIIe siècle

Empire du Mali du XIII au XVIIe siècle

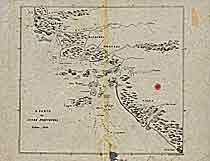

Carte de la Guinée portugaise datant de

1843 (cliquez

pour agrandir)

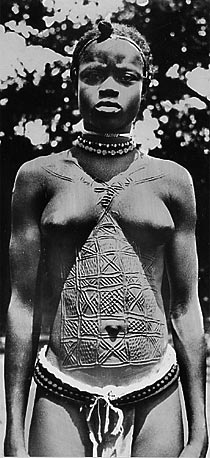

Le costume traditionnel d'une femme Papel en 1906

Jeune féticheuse manjak scarifiée

sur l'île de Pecixe

Drapeau de la Guinée portugaise

|

L'histoire

de la Guinée-Bissau ne remonte pas aux quelques

années qui ont secoué cette petite république

africaine depuis plus de quinze ans.

Les troubles qui sont continuent jusqu'à aujourd'hui (présidence par intérim) et qui ont causé la mort de trop de personnes ne doivent

pas occulter le passé si riche de la Guinée.

La Guinée-Bissau n'a été "découverte"

par les Européens que moins de 50 ans avant que

Christophe Colomb ne foule le continent américain.

En effet, 1446 marque le début de l'établissement

portugais sur les côtes bissau-guinéennes mais

également le début d'une résistance à l'envahisseur

des populations locales qui allait durer jusqu'au

20ème siècle. En effet, le premier navigateur

portugais Nuno Tristão est tué en 1446 et le dernier

portugais avant la guerre de libération sera tué

en 1939 par les guerriers Bijagos. Le premier

comptoir sera Bolama, situé sur l'île du même

nom, en face de l'actuelle Bissau au cœur de l'Empire

du Gabù. Le commerce peut alors commencer

: or, ivoire, poivre... et esclaves.

L'histoire coloniale

Au XIIIème siècle,

les peuples Nalu et Landuma s'installent dans

la région à la faveur du déclin

de l'Empire du Ghana. C'est seulement au XIVe

siècle, en 1446, alors que la région

est en passe d'être intégrée

au vaste Empire du Mali (qui comprend les actuels

Sénégal, Guinée, Gambie et

Mali,...) que les premiers navigateurs portugais

établissent des contacts.

L'histoire coloniale commence, comme partout dans

le monde, par l'établissement de quelques

comptoirs commerciaux qui permettront aux Portugais

d'acheter des esclaves ou de l'or. La richesse

et le potentiel de la Guinée-Bissau la

feront se faire disputer également par

les Français, les Hollandais et les Anglais.

En 1588, les Portugais fondent Cacheu, dans l'estuaire

du Rio Cacheu, qui devient ainsi la première

implantation portugaise dans la région

qui sera dès lors dirigée par des

gouverneurs directement nommés par le roi

du Portugal sous la juridiction du Cap Vert. La

deuxième grande implantation coloniale

sera Gêba, bien à l'intérieur

des terres (à une quinzaine de kilomètres

de Bafatá).

Dès le milieu du XVIIe siècle, les

Portugais accélérent la cadence

coloniale : en 1642, ils fondent Farim et Ziguinchor (aujourd'hui au Sénégal) en déplaçant

des familles de colons depuis la ville de Gêba.

C'est à la même époque que

les estuaires du Rio Buba, du Rio Cacheu, du Rio

Gêba et du fleuve Casamance commencent réellement

à être fréquentés en

vue d'échanges commerciaux et de colonisation

de masse.

Entre 1753 et 1775, la construction

de la forteresse de Bissau s'effectue grace au

travail de Capverdiens spécialement déplacés

pour ces travaux. En 1800, l'Angleterre commence

à faire sentir son influence en Guinée

Bissau en revendiquant la tutelle de l'île

de Bolama, de l'archipel des Bijagos, de Buba et de tout le littoral Sud.

A la fin du 19ème siècle,

l'abolition de l'esclavage est imposée par les

patrouilles de surveillance de la marine britannique.

Ainsi, l'exportation des produits agricoles vers

l'Europe devint l'activité principale des puissances

coloniales en Afrique occidentale. Le Portugal

n'étant pas un pays riche et n'ayant que peu de

ressources, il ne pût développer ses colonies.

Le gouvernement portugais était si faible qu'il

permit aux compagnies européennes de contrôler

et d'exporter les richesses de la Guinée,

principalement l'arachide et l'huile de palme.

En 1870, grace à l'arbitrage

du président américain Grant, l'Angleterre

renonce à ses revendications en Guinée-Bissau.

Malgré ce partage effectif du pays par

les puissances coloniales, les royaumes locaux

continuent à résister à toute

tentative de colonisation et d'expropriation.

Les Floups, une des communautés diola les

plus puissantes et présente principalement

vers Oussouye en Casamance sénégalaise,

mènent contre les Portugais la bataille

de Djufunco en 1879. Cette bataille se soldera

par la plus grande déroute portugaise de

l'histoire coloniale. Cette résistance

sévère des Diolas mènera

le Portugal à accentuer sa pression sur

le pays en lui donnant plus de prérogatives

: la Guinée est séparée de

la Province du Cap Vert et la nouvelle Province

de Guinée Portugaise qui aura comme capitale

Bolama.

Commencent alors l'occupation militaire du pays

par l'armée portugaise et les actions punitives

contre les guerriers Pepels de Bissau et du Biombo (1882-1884), contre les Balantes à Nhacra (1882-1884), contre les Manjaks à Caió

(1883) et contre les Beafadas à Djabadá

(1882). L'adage "diviser pour mieux règner"

fait alors le bonheur du colon portugais qui utilise

à bon escient les antagonismes ethniques

en armant les communautés ethniques les

unes contre les autres comme en 1881-1882 où

les Peuls Noirs (musulmans) sont armés

contre les Peulhs Rouges (animistes).

Malgré tout, la tension

militaire et la rebellion permanente font que

le pouvoir colonial portugais se limite aux villes-forteresses

occupées par l'admnistration et l'armée

: Bissau, Bolama, Cacheu Farim et Gêba.

Cette insécurité n'empêche

pas la mise en production agricole des terres

littorales par les colons portugais ou du monde

lusophone (notamment des Caverdiens).

C'est seulement en mai 1886 que les frontières

de la Guinée-Bissau sont fixées

en accord avec la France qui possède le

Sénégal et la Guinée Conakry.

La Casamance passe alors sous domination française

en échange de la région de Cacine qui passe sous contrôle portugais.

Mais la rebellion reprend de

plus belle dès la fin du XIXe siècle

avec une vague insurrectionnelle dans l'Oio (en

1897 et 1902), dans le pays Floup (encore...)

en 1905 et à Bissau en 1908 qui voit l'alliance

des Pepels et des Balantes de Cuméré

pour une offensive meurtrière. Entre 1910

et 1925, une période de conflit permanent

alternant des insurrections autochtones et la

répression coloniale sera appelée

"la guerre de pacification". Il s'agissait

plutôt en guise de pacification d'assassiner

les chefs locaux les plus rétifs tout en

accentuant l'impôt sur les populations locales.

Entre victoires et déroutes des populations

insoumises, deux noms resteront dans l'histoire

de la répression sanglante : le premier

fut João Teixeira Pinto, militaire à

la longue expérience coloniale et qui entre

1913 et 1915 lança des actions sanguinaires

qui virent le massacre des populations locales

durant la campagne de l'Oio (pays balante). Le

second fut Abdul Indjai (Abdoul Ndiaye), un Wolof

sénégalais (les Wolofs furent les

plus grands vendeurs d'esclaves dans cette partie

de l'Afrique). Abdul Indjai qui fut l'auxiliaire

cruel de Teixeira Pinto dans la bataille de Canchungo,

finit par se rebeller et fût arrêté

à Mansabá en 1919 avant d'être

déporté vers le Cap Vert et plus

tard à Madeire (peut-on faire confiance

à un Sénégalais ?). A leur

tour, les Bijagos se révoltent entre 1917

et 1925 harcelant l'armée portugaise dans

tout l'archipel et jusqu'à Bolama. En 1918,

les Bayots et les Floups (encore des Diolas) entament

une nouvelle guerilla meurtrière contre

le Portugal. C'est à cette période

qu'une nouvelle administration légiférant

la ségrégation colonialiste est

mise en place en Guinée-Bissau. Elle formalise

:

- la division de la population

entre "civilisés" et "indigènes"

- la légalisation du recrutement sous le

régime du travail obligatoire

- l'imposition du lieu de résidence et

ainsi la limitation de la circulation des "non

civilisés" en dehors de leur village

- le type de relations entre l'administration

coloniale, les auxiliaires indigènes et

les autorités coutumières (rois

locaux, chefs de village, etc...)

En 1921, à la prise de

fonction du gouverneur Jorge Velez Caroço,

de nouvelles alliances verront les musulmans -

et notamment les Peulhs, être privilégiés

par le pouvoir colonial au détriment des

communautés animistes mal organisées.

Entre 1925 et 1940, ce sont à

nouveau les Pepels de Bissau qui se révoltent,

suivis en 1933 par les Floups de Jufunco qui font

du pays Diola (extrême Nord-Ouest) une région

toujours incontrôlée. Les Bijagos

de l'île de Canhabaque (île Roxa)

suivent le mouvement de révolte en 1935-36

et refusent de payer l'impôt au pouvoir

colonial. Malgré cette insurrection quasi-généralisée,

l'administration coloniale lance la construction

d'infrastructures : routes, ponts et élargissement

du réseau électrique, etc... La

principale culture d'exportation, l'arachide,

est également développée.

C'est également à

cette époque que les grande entreprises

de capital portugais viennent se créer

ou s'implanter en Guinée portugaise. C'est

le cas de l'Estrela de Farim et de la Casa Gouveia

qui commercialisent l'arachide et gèrent

la distribution de produits dans tout le territoire.

Dans le même temps, de grandes exploitations

agricoles sont également développées

dans les rares régions pacifiées

: le long du Rio Grande de Buba, autour de Bissau

et dans le pays peulh (Bafatá et Gabú).

Cet essor économique portugais est favorisé

par le coup d'état de Lisbonne en 1926 : le dictateur

Salazar prit le pouvoir et imposa des droits de

douane restrictifs aux compagnies étrangères présentes

en Guinée, les forçant à se vendre aux

intérêts portugais.

L'organisation sociale coloniale

pyramidale en ce milieu de XXème siècle

trouve en son sommet une poignée de dirigeants

et de cadres techniques portugais. Le niveau intermédiaire

est composé de fonctionnaires, majoritairement

capverdiens (75% !). Cette communauté capverdienne

domine également le secteur commercial.

Le niveau social le plus défavorisé

est évidemment composé des natifs

bissau-guinéens qui occupent des fonctions

de domestiques, d'artisans et d'agriculteurs.

En 1942, Bissau qui était

déjà de facto la capitale économique

et la plus grande "ville" du pays devient

la capitale administrative de la Guinée

portugaise aux dépens de Bolama.

En 1950, sur les 512.255 habitants

de Guinée portugaise, seuls 8320 étaient

considérés comme "civilisés"

(dont 2273 blancs, 4568 métis, 1478 noirs

et 11 indiens). Sur ces 8320 civilisés,

3824 étaient analphabètes (541 blancs,

2311 métis et 772 noirs). En 1959, à

la veille de la vague d'indépendances africaines,

seuls 3525 élèves fréquentaient

l'enseignement primaire et 249 le lycée

Honório Barreto (créé l'année

précédente). L'Ecole Industrielle

et Commerciale de Bissau accueillait quant à

elle 1051 élèves. Le Portugal aborde

donc les années 50 avec un bilan désastreux

: les provinces de Guinée portugaise sont

toujours insoumises, le pays n'a que peu d'infrastructures

et les systèmes scolaires et sanitaires

sont quasi-inexistants.

Liste des gouverneurs de la Guinée-Bissau

Liste des gouverneurs de la Guinée-Bissau

|

Amilcar Cabral,

le héros de l'Indépendance

Jeunes filles partant au

combat durant la guerre

(photo Mario de Andrade)

Amilcar Cabral et ses

lieutenants pendant la Guerre

(photo Mario de Andrade)

Amilcar

(photo Mario de Andrade)

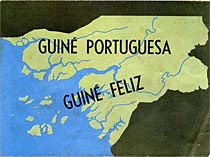

Affiche de propagande portugaise : "Guinée

portugaise : Guinée heureuse"

Affiche de propagande portugaise :

"Présentez-vous devant l'armée

en levant les bras"

Intérieur du Fort S.JOSE à BISSAU au

début du siècle. Ce fort était le point de départ

des troupes coloniales pour la conquête du territoire.

HISTOIRE DU PORTUGAL ET DE SON EMPIRE COLONIAL

de OLIVEIRA MARQUES

Voir

aussi la page "des photos de jadis"

avec des cartes postales anciennes de Guinée-Bissau

Voir

aussi la page "des photos de jadis"

avec des cartes postales anciennes de Guinée-Bissau

Nino Vieira : ex-président de la

Guinée-Bissau et ex-narcotraficant notoire |

La lutte pour l'Indépendance

De la fin des années 50 jusqu'au

début des années soixante beaucoup de pays en

Afrique accédaient à l'indépendance.

Mais le Portugal refuse d'abandonner ses colonies.

Les Portugais se sont rendus compte que si elles

étaient libérées, le néo-colonialisme de Salazar

ne pourrait pas être imposé. Ainsi, alors que

d'autres pays devenaient libres, l'emprise sur

la Guinée s'affermit. Le résultat fût la plus

longue guerre de libération que connut l'Afrique

: une guerre de "guerilleros" menée

par le PAICG avec l'aide significative d'Union

Soviétique et du Cuba.

Dans les années 50, alors

que le pays ne s'était jamais vraiment

soumis à l'occupant portugais et que plusieurs

régions africaines s'émancipent,

les idées indépendantistes commencent

à germer et mènent à la création

en 1956 du Parti Africain pour l'Indépendance

de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC) dont

le fondateur n'est autre qu'Amilcar

Cabral.

La fin de la décennie marquera le début

de la fin pour le Portugal en raison d'un évènement

aujourd'hui entré dans l'histoire de la

Guinée-Bissau. Le 3 août 1959, la

grève des marins et dockers du port de

Bissau est violemment réprimée par

l'armée portugaise : plus de 50 morts seront

à déplorer et cette journée

restera dans l'histoire comme le "massacre

de Pidjiguiti". C'est l'étincelle

qui fera prendre au PAIGC la voie de la lutte

armée et le chemin de la guerre d'indépendance.

Quatre années seront nécessaires

au PAIGC pour s'organiser et s'armer. Cette guerre

de libération commencera vraiment en 1963

et grâce à des actions de guerilla

permettra à l'armée de libération

d'occuper 5 ans plus tard, en 1968, plus de deux

tiers du territoire.

Désormais politiquement

et militairement bien organisé, le PAIGC

réussit rapidement à s'attirer la

sympathie et la bienveillance de plusieurs nations

du monde telles que la Suisse, l'Union Soviétique,

la Chine et de nombreux pays du tiers-monde dont

le Maroc et la Guinée Conakry. Le monde

intellectuel, diverses forces sociales et politiques

ainsi que la jeunesse des pays d'Europe occidentale

et des Etats-Unis soutiennent ce mouvement d'émancipation

et lui permettent d'obtenir en plus des appuis

matériels et logistiques une tribune pour

exprimer les doléances du peuple bissau-guinéen

: Amilcar Cabral

pourra s'exprimer à l'ONU et ira même

jusqu'à être reçu par le pape

Paul VI au Vatican en compagnie des leaders des

autres mouvements de libération du monde

lusophone (FRELIMO du Mozambique, MPLA d'Angola).

Voir la déclaration d'Oussouye (Casamance) du

Président de la République Sénégalaise, Léopold

Sédar Senghor durant la Guerre d'Indépendance

de Guinée-Bissau.

Voir la déclaration d'Oussouye (Casamance) du

Président de la République Sénégalaise, Léopold

Sédar Senghor durant la Guerre d'Indépendance

de Guinée-Bissau.

Conscient

de la rapide déroute portugaise, le gouverneur,

le Général António de Spínola

(1968-73), s'essaye à une stratégie

de division entre le PAIGC et les populations

locale en arguant du fait avéré

que les cadres du PAIGC étaient pour la

plupart des métis capverdiens, Amilcar

Cabral le premier. Son programme “Por

uma Guiné Melhor” (Pour une

Guinée Meilleure) est censé offrir

plus d'équité et de justice à

ceux qui, il y a si peu de temps, faisaient partie,

pour l'administration, des "non civilisés". Conscient

de la rapide déroute portugaise, le gouverneur,

le Général António de Spínola

(1968-73), s'essaye à une stratégie

de division entre le PAIGC et les populations

locale en arguant du fait avéré

que les cadres du PAIGC étaient pour la

plupart des métis capverdiens, Amilcar

Cabral le premier. Son programme “Por

uma Guiné Melhor” (Pour une

Guinée Meilleure) est censé offrir

plus d'équité et de justice à

ceux qui, il y a si peu de temps, faisaient partie,

pour l'administration, des "non civilisés".

Ce programme "Pour

une Guinée Meilleure" reposait

sur :

1)

le parti fasciste União Nacional (illustration

à droite : le logo du parti) 1)

le parti fasciste União Nacional (illustration

à droite : le logo du parti)

2) la petite bourgeoisie locale

indispensable pour ses compétences administratives

et ses liens avec le Portugal

3) la promotion accélérée

d'une nouvelle petite bourgeoisie composée

uniquement de "vrais fils du pays" promus

socialement dans l'administration, dans la hiérarchie

des troupes d'élite et, qui bénéficiant

d'une telle situation, sur lesquels on pourrait

un jour compter.

4) l'encouragement d'une rivalité

entre ces deux bourgeoisies, laissant aux Portugais

le soins de jouer les justes arbitres

5) le jeu de la carte ethnique

basé sur le pouvoir traditionnel valorisé

avec la création des "assemblées

du peuple" (chaque communauté ethnique

avait son assemblée) : les rivalités

entre les différentes assemblées

focalisaient les rancoeurs en faisant oublier

pour un temps que l'occupant portugais était

à la base du problème. Le recrutement

militaire permettait également la division

du pays grâce à un recrutement ethnique

attirant sur l'éthnie recrutée la

haine des ethnies maintenues en dehors de l'armée

d'occupation.

Un autre aspect important du programme

"Pour une Guinée Meilleure"

reposait sur une propagande aggressive et omniprésente

:

- implication directe des militaires, base

du véritable pouvoir colonial, dans la

propagande en vue de diminuer l'influence du PAIGC.

Pour s'attirer la sympathie du peuple, l'armée

ira jusqu'à prêter ses camions pour

le transport de matérieux de construction

des habitations dans les villages !

- augmentation du nombre d'enseignants dans le

primaire (les zones contrôlées par

le PAIGC avaient créé leur propre

système scolaire)

- amélioration du système de santé

par la construction de dispensaires

- promotion des populations locales dans le sport

et notamment dans les équipes de football

- développement et utilisation intensive

des médias : journaux télévisés,

radio, programmes culturels, temps d'antennes

en langues locales offerts aux différentes

communautés ethniques

- diffusion à grande échelle de

prospectus de propagande

- déplacement en personne du gouverneur

Spínola (qui deviendra en 1974 le président

du Portugal) arrivant du ciel en hélicoptère

pour palabrer, entouré d'enfants, avec

la population et écouter leurs doléances

(manque de riz ou d'écoles).

La carotte n'était bien

sûr qu'une partie de la politique du gouverneur.

Le bâton avait plus que jamais sa place

: ceux qui n'étaient pas "du bon côté"

étaient châtiés sans pitié

(nombreuses excécutions arbitraires).

Malgré toute cette énergie

dévouée au programme "Pour

une Guinée Meilleure", cette opération

était morte-née. L'indépendance

était inéluctable en dépit

de l'aveuglement du Portugal qui pensera règler

le problème d'une manière pour le

moins expéditive : il fera assassiné

le 20 janvier 1973, à Conakry, Amilcar

Cabral, leader du PAIGC, par petit commando

armé. Cet évènement, au lieu

de retarder la conclusion du conflit ne fit que

la précipiter. En mars de cette même

année, le premier avion de combat Fiat

G-91 est abattu par un missile sol-air Strella.

En représailles de l'assassinat d'Amilcar

Cabral, une opération militaire d'envergure

portant le nom du défunt leader est en

outre lancée dans le quart sud-ouest du

pays pour prendre la place forte de Guiledje,

entre Quebo et Cacine, précipitant la fin

de la présence portugaise en Guinée.

Le 22 mai 1973, le Sud-Ouest de la Guinée

est conquis et occupé par le PAIGC.

Quatre plus tard, le 24 septembre

1973, la première Assemblée Nationale

Populaire est convoquée pour déclarer

l'indépendance et la création de

l'état souverain de la République

de Guinée-Bissau. Ce nouvel état

est immédiatement reconnu par 63 pays de

la communauté internationale et rentre

à l'ONU. Luís Cabral, demi-frère

d'Amilcar est alors élu premier Président

de la République. C'est à 5000 kilomètres

de la Guinée-Bissau que se scellera la

dernière étape du processus menant

le pays mais aussi les autres colonies portugaises

à l'indépendance totale : le 25

avril 1974, les militaires portugais conscients

du désastre militaire et de la nécessité

de mettre fin à l'empire colonial déclenchent

la "Révolution des Oeillets"

qui met fin à 48 années de dictature.

Les forces d'occupation sont immédiatement

retirées de Guinée-Bissau.

L'indépendance

Dès l'indépendance, le nouveau

gouvernement du PAIGC connut de nombreux

problèmes. Les Portugais n'avaient en effet vu

dans la Guinée qu'un grenier à arachides et à

huile de palme. A l'inverse des colonies françaises

et anglaises, aucune véritable infrastructure

n'avait jamais été construite. Que restait-il

de ces 500 ans de colonisation ? Une brasserie

destinée à fournir la bière aux troupes portugaises,

quelques petites usines pour le décorticage du

riz et de l'arachide, 14 diplômés d'Université,

et pas un seul docteur ! Un analphabétisme touchant

95% de la population, une espérance de vie

de 35 ans et 45% des enfants morts avant l'âge

de cinq ans.

Les premières années d'indépendance

sont marquées par un gouvernement dirigé

par un "parti-état" comme dans

la plupart des nouvelles républiques communistes.

Les structures administratives restent cependant

calquées sur le modèle colonial.

Le PAIGC omniprésent dans l'appareil d'état

peut alors imposer un dirigisme sans faille et

un système autoritaire.

Le 14 novembre 1980, le Président Luís

Cabral voulant unifier le Cap Vert et la Guinée-Bissau

est renversé par un coup d'état.

Ce push, commandité par le premier ministre

en fonction Nino Vieira, brise l'unité

Guinée-Bissau/Cap Vert qui avait mené

les deux entités à l'indépendance.

Une période de purge commence alors. Dissidents

et opposants en feront les frais.

Durant des années, la Guinée-Bissau a suivi la voie africaine du Marxisme Léninisme,

c'est à dire "rien au peuple et tout au gouvernement".

Un pouvoir familial s'est instauré et le pays

s'est fermé au monde. Rares sont donc les étrangers

qui connurent la Guinée-Bissau avant le début

des années 90. Les rares entreprises étaient bien-sûr

dirigées par l'État. Les conditions économiques

étaient si mauvaises que trouver de la nourriture

était presque une activité clandestine; les ménagères

pouvaient passer quatre ou cinq heures par

jour à chercher les denrées nécessaires.

Le processus "d'ajustement structurel"

imposé par la Banque Mondiale et qui fera

le malheur de nombreux pays pauvres est introduit

en Guinée-Bissau en 1985 pour mener à

de nombreuses réformes économiques

et en particulier à la libéralisation

de ce secteur. Cette libéralisation économique

sera suivie six ans plus tard, en 1991, par la

libéralisation politique avec le fin du

PAIGC parti unique.

La fin des années 90 est

marquée par l'ouverture progressive du

pays. La situation économique n'a cependant

jamais été aussi mauvaise qu'à

cette période : toutes les infrastructures

tombent en ruine y compris à Bissau : eau

courante disponible deux heures par jour, en même

temps que l'électricité et services

publics en faillite. L'inflation permanente du

pesos bissau-guinéen rend les achats de

produits aventureux : les prix augmentent chaque

jour et la plus grosse coupure, 10.000 pesos,

ne permet rien d'acheter si bien que les billets

sont agrafés par liasses de 10...

Pour remédier à

cela, la Guinée-Bissau choisit en 1998

de passer au franc CFA, monnaie partagée

par la plupart des pays francophones d'Afrique

et qui est protégée par la Banque

de France. Cette transition monétaire sera

l'une des causes d'une période tourmentée

qui dure jusqu'à présent : lors du passage au CFA,

les Bissau-Guinéens ont été

invités à changer tous leurs pesos

contre la nouvelle monnaie. Si ce changement stoppa

l'inflation elle provoqua une brusque et importante

augmentation des prix qui priva la population

urbaine des produits alimentaires les plus nécessaires.

La colère de la population procura à

l'armée, dirigée par un héros

de la guerre d'indépendance, le général

Ansumane Mané, une raison et une occasion

de se soulever tout en ayant un grand soutien

populaire. Ecarté de l'armée par

le président Vieira quelques jours auparavant

au prétexte de soutenir la rébellion

en Casamance (Sénégal), Ansumane

Mané déclencha une insurrection

en formant une junte militaire. Vieira est renversé par la junte le 7 mai 1999.

C'est le début d'une période

instable qui dure encore en 2012 et

durant laquelle coups d'état et gouvernements

transitoires vont se succèder.

En février 2000, Kumba Ialá, leader de l’opposition, fut élu à l’issue de deux tours d'une élection présidentielle qualifiée de transparente par les observateurs. Il établit un gouvernement provisoire, mais le retour à la démocratie fut compliqué par une économie dévastée par la guerre civile et la propension de l’armée à s’immiscer dans les affaires gouvernementales.

En septembre 2003, un coup d’État mené par le Général Veríssimo Correia Seabra déposa Ialá. Reportées plusieurs fois, les élections législatives eurent finalement lieu en avril 2004. Seabra fut tué en octobre de la même année par des factions mutinées. D’après le premier ministre Carlos Gomes, les mutins étaient des soldats au service de l’ONU rentrés du Libéria et insatisfaits de n’avoir pas encore été payés. Vieira, de retour de son exil au Portugal, fut réélu président le 24 juillet 2005. Ce retour sera de courte durée puisque le 2 mars 2009, ce bon vieux Nino "Cocaïne" Vieira est enfin assassiné sans doute pour des affaires liées aux barons de la drogue colombiens qu'il protègeait au grè de ses envies. Depuis cette date du 2 mars 2009, le pays a connu 3 chefs d'états dont deux par intérim (c'est le cas ce jour 24 mars 2012) et un président élu Malam Bacai Sanha mort du SIDA à Paris le 9 janvier 2012.

VOIR LA PAGE

SUR LA GUERRE EN GUINEE-BISSAU

VOIR LA PAGE

SUR LA GUERRE EN GUINEE-BISSAU

VOIR LA LISTE DES CHEFS D'ETAT DE LA GUINEE-BISSAU VOIR LA LISTE DES CHEFS D'ETAT DE LA GUINEE-BISSAU

|

Bibliographie

- (en) Richard Lobban et Peter Karibe Mendy, Historical dictionary of the Republic of Guinea-Bissau, Scarecrow Press, Lanham (Md.), Londres, 1997 (3e éd.), XXIII-411 p. (ISBN 0-8108-3226-7)

- (fr) René Pélissier, Naissance de la « Guiné » : Portugais et Africains en Sénégambie, 1841-1936, Pélissier, Orgeval, 1989, 485 p. (ISBN 2-902804-08-3)

- (pt) Zamora Induta, Guiné, 24 anos de independência, 1974-1998, Hugin, Lisbonne, 2001, 196 p. (ISBN 972-794-078-1)

- (pt) Fernando Amaro Monteiro et Teresa Vázquez Rocha, A Guiné do século XVII ao século XIX : o testemunho dos manuscritos, Ed. Prefácio, Lisbonne, 2004, 287 p. (ISBN 972-8816-61-8)

- (pt) Gomes Eanes de Zurara, Crónica dos feitos de Guiné (préface, sélection et notes de Álvaro Júlio da Costa Pimpão), Livraria Clássica Editora A.M. Teixeira, Lisbonne, 1942, 85 p.

|

|

|

|

|